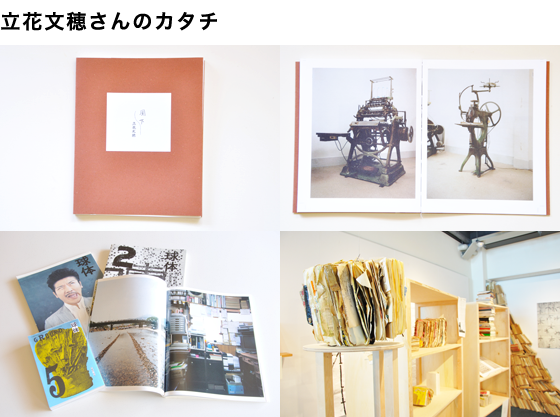

初版限定350部の『風下』、製本は立花製本。あわせてショートムービーもつくられた。「美術、写真、ことば…さまざまな表現をぐちゃっとまるめた紙塊である」と宣言する雑誌『球体』は、現在5号まで発刊。dddギャラリーでの展示は、幼稚園で書いた「た」の文字、大学の卒業制作、スクラップブック、これまでにつくられた数々の本など、いろんなカタチにあふれている。

ー 作品集『風下』はどういう経緯で、本というカタチになったのでしょうか。

親父がたおれた後、しばらく製本所はそのままにしてたけど、いよいよもう続けられなくて、手放さなければいけなくなったときに、機械だけでもどこかへ移動させたいとか、何をのこして何を捨てるかを考えるだけで精神的にも結構きつくて。それを「つくる」ということに置き換えていくことで、プラスのエネルギーに変えていければと記録をはじめた。なので、最初から本にするプランがあったわけではなくて、まずは単純に記録としてのこしたいという思いでした。

ー 撮影はどんなカメラを使ってるのですか。

エイトバイテンですね。

ー 大がかりな感じですね。

そうですかね。たまたま大きなカメラを使っているだけで、意識としては35ミリで撮ってるのとあまり変わらないんですけどね。

ー 昔からずっとバイテンですか?

もともとは35ミリで、自分の制作風景とか、外で見た自分がつくりたいように見えるものだったりを、昔からずっとスナップはしてたんです。それがバイテンで撮りはじめたのは6、7年前からで、以前から使っていた活版印刷機で使う製版の鉄枠が、だいたいバイテンのフィルムと同じくらいの大きさで、ちょうどいいなと。そういう意味では、写真を撮ってるという感覚はあまりなくて、どちらかというと活字で文字を組んでるような感覚。活字を組む作業もネガをつくる作業なので、どちらも同じような意識でやってるというか、同じようにやりたい感じですね。やっぱり大判で撮ってるとそれなりの良さもあって、それをずっと使ってます。

ー 良さというのはやはり写りの面で。

いや、写りが良い悪いっていう感覚はあまりないですね。シャッターを押した時点でもう自分としては成立してるので、そこから先は委ねちゃうというか。極端に言えば、写ってようが写ってまいが僕からすればどちらでもよくて、それ(被写体)が事実としてそこにあったというだけで、僕のなかではもう…。

ー 満足だと。

そうですね。見る側からすればあまりにサービスがないという感じかもしれないけど(笑)。そもそも、自分がバイテンをセットして、さあ撮るぞと思っても、もうその対象はどっか行っちゃってたりもするので。そういう自分の手ではどうしようもないことも含めていいなと。ほんとに写真家の人には申し訳ないですけど、決定的でもないし瞬間的でもない、そういう感じです。

ー 立花さんが丸ごと1冊を責任編集、デザインもされている雑誌『球体』。その創刊号では、ご自身で撮られた写真が淡々と何十ページも続く「文字のはなし」特集が印象的でした。編集、デザインという眼で見ると、写真もまた変わってくるものでしょうか?

『球体』の1号目のときは、バイテンをはじめたばかりの頃なので、面白くてしょうがないというか、もう、それで組むしかないという感じでしたけど、どうなんですかね、写真にかぎらず、あまり1枚で成立するものってなかなか本には入れづらい。あくまでも文脈の中でことばを選んでるだけなので、できすぎな写真ははずしているかもしれません。ただ、僕はバイテンになってから、アザー(カット)を撮るという感覚がないので、そのために撮ったものは基本的には撮った順番にほとんど入れてますね。

ー ちょっとアルバムみたいなところもあるのでしょうか。

そういう風に考えたことはないですけど、『風下』なんていうのは一種、アルバムかもしれませんね。

ー 他人の撮った写真を扱う場合は何か違いはありますか。たとえば『球体』でも、写真家の作品もよく掲載されています。

それは、人のことばを使って自分の文章をつくるような感覚ですね。うまくできてるかはわかりませんけど、写真がことばや文字であるような感覚、そこだけあればいいと思ってますね。ただ、僕でしかない解釈でもって、結構、強引にやらせてもらってるので、まあ、それもどうなんでしょう。いまのところ写真家の方には受け入れてもらってるんですけど。

ー それにしても『球体』は、今の時代に数少ない、雑誌らしい雑誌という感じがします。

僕が学生の頃には、もうちょっと自由な出版物がたくさんあって、雑誌も自由じゃないと面白くないという感覚があるので。今はこの服がいいというような、いわゆる同じ情報がどの雑誌にも載ってたりしますけど、そういうのはひとつでいいじゃんと思いますね。そういう意味では、こういう考えでつくってるという自分勝手な雑誌がもっとあっていいはずなんだけど。雑誌なんてそのためのメディアだと思ってるので。紙をつかって、印刷までしてやってるんだから。

ー 最近の号ではどこから読むのかすらわからないというつくりです。

実際よくわからないと言われるんですけど、見てわからないということに対して、読みとる力がなくなってきてるとは感じます。表面を見て拒絶する人が多いけど、表面よりもうちょっと先に行ってほしい、そういう思いはあるんですけどね。これ何だろう? からはじまって、ちょっと先に入っていく感じというんでしょうか。

ー カタログ的な情報にはその先というのがないですもんね。

ただ、僕のつくりかたがどこに入口があるかすらも容易にはわからないので、そこを探すところからお願いしたいなと。

ー 読者に委ねちゃってるところもあると。

そうですね。解説をしちゃうとそのとおりの意味にしかならないので。だから写真を使うにしても、ことばを使うにしても、どこまで近づいてどこまで離れるかというせめぎ合いはありますね。そこから先まで言っちゃうともう道が決まっちゃうという、その手前のところで止めたい。

ー いくつもの道をのこして、どっち行けばいいのかなという状態。読者としては迷いますね。

けど、ずうっと触ってるとだんだん見えてくるというか、物事ってだいたいそうだと思うんですよ、僕も最初からあたまのいい、読み解くことのできる人間じゃないので。そうやっていろいろ触って、破いてでもいいですし、いろいろやっていった先に発見するのが快感だったりするので、そういう感じを味わってほしいという意識はあります。

ー 最後にまた写真の話に戻りますけど、「ART FOR ALL」というフリーペーパーのインタビューで、立花さんは写真を撮りはじめてから精神的に安定したと話されてましたね。

そうなんですよ。もう全然仕事がなくて、毎日お茶ばっかりしてお金だけ使って、1日なにもしなかった、ほんと自分はダメ人間だなと自己嫌悪して、という時期があったんですけど、バイテンをはじめてから、前日からフィルムをセットして行動して、写真機を組み立てる。そして、バシャッと撮る。でも、やっぱり違うなと思って撮らなかったとしても、ああ、今日は仕事したなって(笑)。つまり、見るのが仕事なんだなと、気づけたということです。

ー 意識的に見るということ。

見ることが仕事だと思ってはいても、なかなか流れていくことが多かったので。今日は見たとか、見なかったとか、見たけど通りすぎちゃったとか。そういうひとつひとつがちゃんと仕事してる感じというか。傍から見れば、全然仕事じゃなくて遊んでるみたいなものですけど。

ー どういうときにカメラを構えますか。

ああ、いい写真になりそうだなと思っちゃう感覚とか、できるだけそういうのがないようにしています。他でも話してることですけど、「山」という文字のはじまりは山のかたちからきてるんだけど、人によっていろんなかたちの山を見て、そう思うわけじゃないですか。今でもたぶん、そういう風景って今でも見えるのかなと。それが「風」でも「心」でも何でもいいんですけど。

ー まさしく「文字のはなし」ですね。

そうですね。だから、極力、物にはいかないようにしてます。でも、物なんですけどね。物からはじまるんですけど、そういう意識でということですね。

ー なるほど。

ほんとに僕が写真を語ることなんてできないので、写真ってことばじゃなくて、他に何かないかなと思うくらい。結果的に写真機を使ってるというだけで印刷の製版カメラみたいな感覚。僕の中では写真機を使ってるのと、活版印刷機を使ってるのと、マックを使ってるのとあまり変わらないんです。

取材・文 竹内厚(Re:S) 撮影 濱田英明

立花文穂

1968年広島市生まれ。文字、紙、印刷、本を主な素材、テーマとして作品を制作。雑誌『球体』をはじめとした独自の本や印刷物をつくりだす一方で、美術作家として美術館やギャラリーでの展覧会も。9月5日までdddギャラリー(大阪・堀江)で『立花文穂展』を開催中。